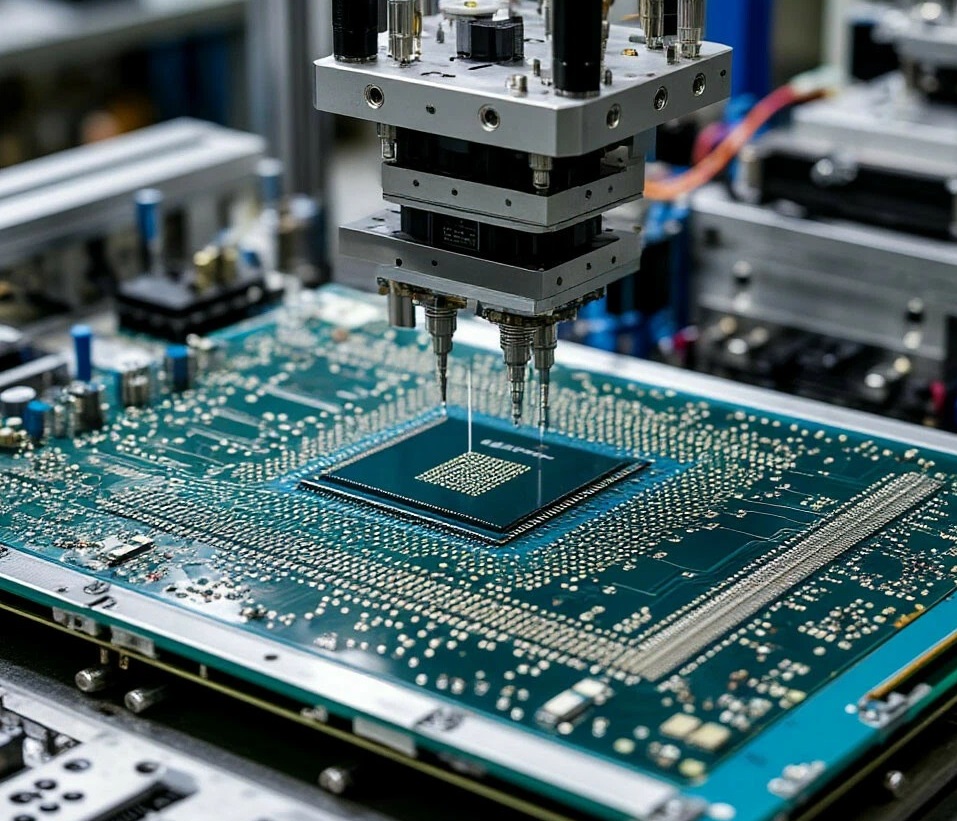

Установка «Лучник» станет важнейшим элементом технологического цикла изготовления микрочипов, обеспечивая высочайшую точность совмещения слоев на кремниевых подложках диаметром 150 и 200 миллиметров. Ее задача — обеспечить контроль над технологическими процессами с точностью до 130 нанометров и поддерживать производительность не менее 75 пластин в час. Система оснащается инновационными интерферометрическими датчиками и алгоритмами машинного зрения для оперативного выявления отклонений и автоматической корректировки производственного процесса.

Проект представляет собой крайне сложную инженерную задачу, объединяя достижения прецизионной механики, фундаментальных исследований в области оптики и разработки специализированного программного обеспечения. Рабочий инструмент станка должен перемещаться с минимальной погрешностью, измеряемой на уровне нанометров, а применяемые линзы требуют высоких показателей светосилы. Несмотря на значительные трудности, проект должен быть завершён до июля 2029 года.

При этом «Микрон» становится не только исполнителем работ, но и конечным потребителем оборудования, что позволяет специалистам завода быстро внедрять промежуточные образцы на действующую производственную линию с использованием 200-миллиметровых пластин. Такой подход увеличивает вероятность успешного завершения проекта и выпуска конкурентоспособного изделия мирового уровня.

Вашу заявку Вы можете оставить на нашем сайте, отправить на почту info@altonix.ru,

в MAX по номеру телефона +8 (900) 303 50 05,

а также по телефону:

+7 (495) 120-80-22

+7 (473) 300 35 85

С уважением, ООО «Компания «Альтоникс»

СОЕДИНИТЕЛЯМ ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

PC (Г) - Тип соединителя (Г- герметичный)

4(7,10,19,32,50) - Количество контактов

П - Печатный монтаж

Б, А, Т - Вид соединения вилки с розеткой: Б - врубное, без буквы - резьбовое Вид покрытия: А - золочение, без буквы - серебрение

Т - Токопроводнос покрытие

В(Э) - В - всеклиматическое исполнение (для РСТВ) Э - токопроводные корпусные детали (для РС-Э)

Доступные модификации:

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ БЕЗ КОЖУХА - РСТВ, РСАТВ, РСГТВ, РСГАТВ РСБТВ, РСБАТВ, РСГБТВ, РСГБАТВ

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РСТВ, РСАТВ, РСГТВ, РСГАТВ С КОЖУХОМ

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РСБТВ, РСБАТВ, РСГБТВ, РСГБАТВ С КОЖУХОМ

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ РСТВ, РСАТВ

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ РСБТВ, РСБАТВ БЕЗ КОЖУХА

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ РСБТВ, РСБАТВ С КОЖУХОМ

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РСТВ, РСАТВ, РСГТВ, РСГАТВ, С КОЖУХОМ

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РСБТВ, РСБАТВ, РСГБТВ, РСГБАТВ, С КОЖУХОМ

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ РСТВ, РСАТВ, С КОЖУХОМ

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РСТВ, РСАТВ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА

Вашу заявку Вы можете оставить на нашем сайте, отправить на почту info@altonix.ru,

в MAX по номеру телефона +8 (900) 303 50 05,

а также по телефону:

+7 (495) 120-80-22

+7 (473) 300 35 85

С уважением, ООО «Компания «Альтоникс»

С уважением,

коллектив ООО "Компания "Альтоникс"

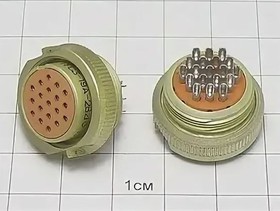

Соединители (вилки герметичные) РРС3, РРС4, РРС5, РРС6 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.

Соединители имеют одношпоночную поляризацию корпусов и многопозиционную установку изоляторов, предохраняющую от перепутывания при сочленении одинаковых диаметров. Сочленение соединителей резьбовое. Покрытие контактов: штырей – никель.

Условные обозначения:

РРС3(4,5,6) - Тип соединителя

4(7,10,19,32, 50) - Количество контактов

1(П) - Конструктивное исполнение: 1 – вилка приборная без кожуха, П - переход

1(1...12) - Многопозиционная поляризация в корпусе

У - уменьшенный размер фланца корпуса (только для вилок РРС3 10-ти, 19-ти контактных)

В - Всеклиматическое исполнение

Вашу заявку Вы можете оставить на нашем сайте, отправить на почту info@altonix.ru,

в MAX по номеру телефона +8 (900) 303 50 05,

а также по телефону:

+7 (495) 120-80-22

+7 (473) 300 35 85

С уважением, ООО «Компания «Альтоникс»

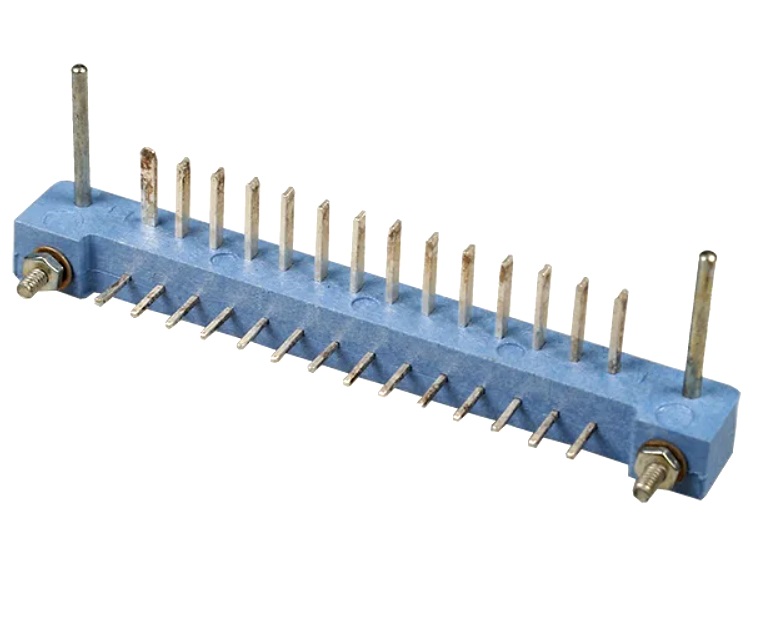

Условное обозначение:

МРН - Тип разъема - малогабаритный разъем низкочастотный.

22 - Количество контактов: 4, 8, 14, 22, 32, 44.

1 - Конструктивное исполнение: 1, 2 - объемный монтаж для розеток; 1, 2 - печатный монтаж для вилок; 3, 4 - печатный монтаж для розеток.

В - Всеклиматическое исполнение

Доступные модификации:

Вилки - МРН4-1 Вилка, МРН8-1 Вилка, МРН14-1 Вилка, МРН14-1К Вилка, МРН22-1 Вилка, МРН22-2 Вилка, МРН32-1 Вилка, МРН32-1К Вилка, МРН44-1 Вилка, МРН44-1К Вилка, МРН44-3 Вилка

Розетки - МРН4-1 Розетка, МРН4-3 Розетка, МРН8-1 Розетка, МРН8-3 Розетка, МРН14-1 Розетка, МРН14-3 Розетка, МРН22-1 Розетка, МРН22-2 Розетка, МРН22-3 Розетка, МРН22-4 Розетка, МРН32-1 Розетка, МРН32-3 Розетка, МРН44-1 Розетка, МРН44-3 Розетка

Вашу заявку Вы можете оставить на нашем сайте, отправить на почту info@altonix.ru,

в MAX по номеру телефона +8 (900) 303 50 05,

а также по телефону:

+7 (495) 120-80-22

+7 (473) 300 35 85

С уважением, ООО «Компания «Альтоникс»